50 Jahre Infoladen Schwarzmarkt – beständig widerständig

“Unser Netz hat Knoten” hieß es als Aufruf zu einem der zahlreichen Infoladen-Treffen, die vor einigen Jahrzehnten noch beständig stattfanden. Diese Zeiten sind vorbei, auch viele Ideen eines Infoladens wirken heute aus der Zeit gefallen – ein Rückblick und ein Ausblick fallen dennoch facettenreich aus und viele Ideen und Ansätze autonomer Infoläden sind aktueller denn je.

durch kollektive Organisation aller Lebensbereiche unseren Alltag erträglicher machen

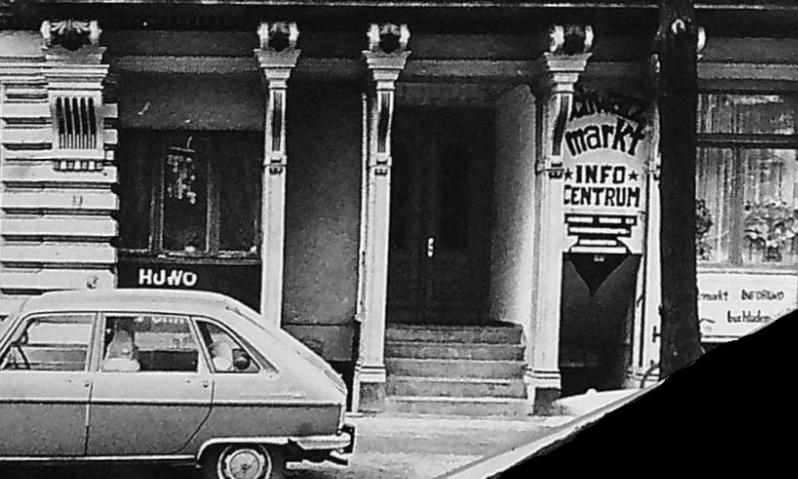

Das “Infocentrum Schwarzmarkt” wurde 1975 von Alternativen, Spontis und undogmatischen, anarchistischen Linken als wohl einer der ersten Orte dieser Art im deutschsprachigen Raum in der Bundesstraße 9 in Hamburg eröffnet.

Die Gründungsgruppe veröffentlichte im April 1975 zwei erste Flugblätter – eins an die Hausgemeinschaft mit der Einladung, sich an den Werkstätten und Angeboten des neuen Projektes wie Autoausleihe für Transporte zu beteiligen, eines an die allgemeine Öffentlichkeit mit einer Vorstellung der geplanten “Gegenökonomie” und des “Infobüros”.

Der Ansatz einer “Gegenökonomie”, um sich von alltäglichen Zwängen des kapitalistischen Alltags zu befreien und das “Infobüro” mit zahlreichen Karteikästen zu verschiedenen Themenbereichen wie Jobs und Wohnen war für die ersten Jahre des Ladens prägend und für die (radikale) Linke innovativ.

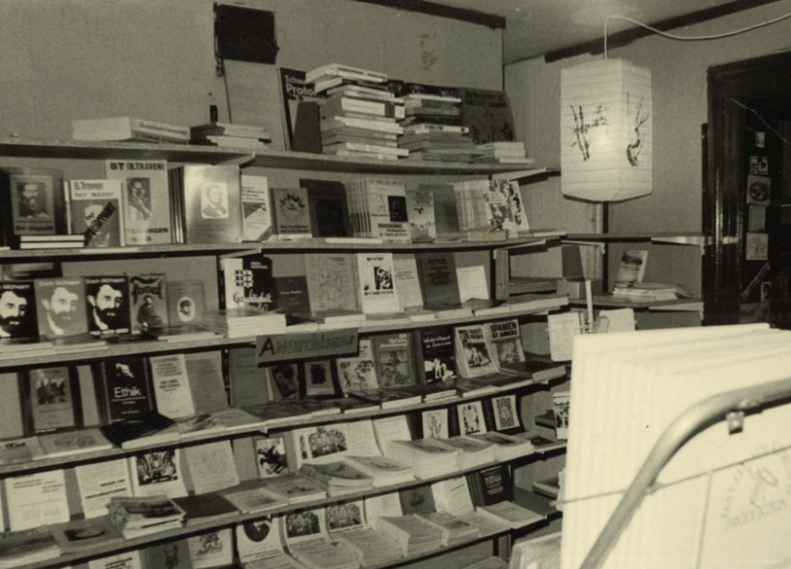

Es gab kaum vergleichbare Orte der noch jungen “alternativen” Bewegung in Westdeutschland, wohl aber einen großen linken Buchhandel, dem sich der Schwarzmarkt über den VLB (Verband Linker Buchhandel) auch organisatorisch anschloß. Der VLB umfasste Anfang der 80er um die 20 linke Buchhandlungen allein in Hamburg. (Unpolitische) Bücher und Raubdrucke waren vor allem in den 70ern eine wichtige Möglichkeit, die Miete und andere regelmäßige Kosten des Schwarzmarkts zu bestreiten.

Die K-Gruppen (kommunistische, oft hierarchische Gruppen) prägten die radikale Linke Mitte der 70er und waren auf revolutionäre Theorien und Prozesse fokussiert – sie belächelten meist Ansätze wie die des Schwarzmarktes, konkret im Jetzt auch etwas in sozialen und ökonomischen Beziehungen ändern zu wollen.

Zu den Anfängen des Schwarzmarktes schreibt eine Gründer:

“Uns schwebte vor, durch eine kollektive Organisation aller Lebensbereiche unseren Alltag erträglicher zu machen. Es gab Karteikästen voller Karteikarten, auf denen Wünsche und Angebote aller Art standen. An- und Verkäufe, Jobs, gute Ärzte und Anwälte, Kontakte zu politischen Gruppen. Am meisten genutzt wurde das für die Vermittlung von Plätzen in Wohngemeinschaften und Suche nach Wohnungen, aber auch für Mitfahrgelegenheiten in den Rest der Republik.”

Karteikästen im Infoladen, also Boxen mit kleinen Pappzetteln waren neben Zeitungsanzeigen oder speziellen gedruckten Verzeichnissen neben “Mundpropaganda” der einzige Weg, an verschiedenste Kontakte zu kommen, da das Internet erst gegen Ende der 90er populär wurde. Diese Form der Informationssammlung und -aufbereitung war über viele Jahre ein wichtiger Grund für Linke und andere Menschen, den Infoladen zu besuchen oder dort anzurufen. Außerdem hatten und haben Gruppen und Initiativen ihre Postadresse in Form eines Postfachs im Infoladen, so dass eine relativ anonyme Kontaktaufnahme möglich ist.

Ein Zeitzeuge berichtet in einem Gespräch:

“Im Schwarzmarkt gab es auch in den 70ern schon alle möglichen Kontakte und Adressen zu linken und linksradikalen Gruppen, ob Antiimps oder Autonome. Das war wichtig für uns, weil es sonst kaum Möglichkeiten gab, an diese Infos ranzukommen.”

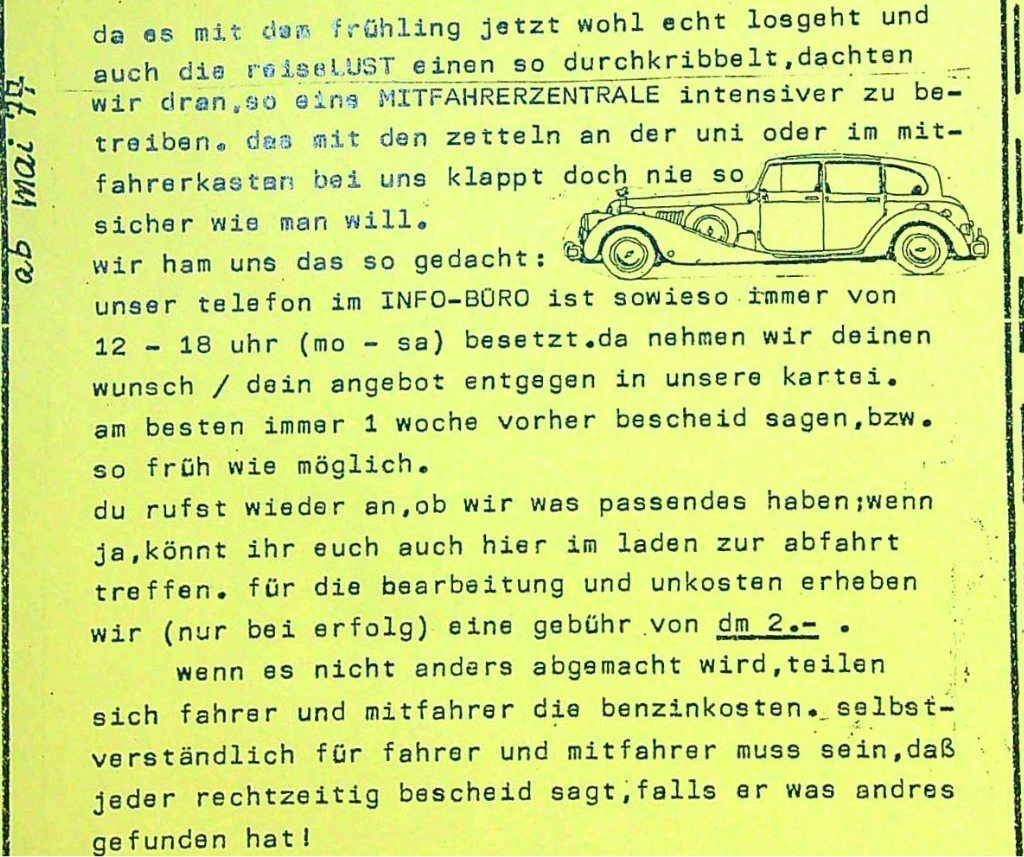

Besonders die Mitfahrzentrale im Schwarzmarkt war eine beliebte Infrastruktur nicht nur unter Linken – wohl eine der ersten ihrer Art in der BRD.

Zeitzeug*innen berichten, dass die Mitfahrzentrale gut genutzt wurde und Anlass auch für „unpolitische“ Leute war, in den Schwarzmarkt zu gehen. Später, ab Mitte der 80er gab es mehr und mehr solcher Orte und Telefonkontakte, die die Idee kommerzell vermarktet haben.

Heute, 50 Jahre später gibt es noch immer verschiedene, meist kommerzialisierte Angebote und „Kontaktbörsen“ nicht nur zum Mitfahren sondern auch für andere Formen der gemeinschaftlichen Nutzung von Gegenständen, Räumen oder Waren über das Internet. Die Idee einer solchen unkommerziellen Mitfahrzentrale nur mit Postadresse und Festnetztelefon war zu seiner Zeit innovativ und revolutionär, ebenso wie viele andere Ideen der „Mitnutzung“ beispielsweise von Autos. Heute braucht es dafür keinen Infoladen mehr und auch keine Karteien. Datenbanken im Internet, Messenger und andere Dienste haben die Kommunikation deutlich verändert und erleichtet. Das heißt aber nicht, dass die Infrastruktur von selbst entsteht, auch Terminkalender und linke Webprojekte müssen aufgebaut, gewartet und moderiert werden. Auch besteht ein entscheidender Unterschied zwischen “professionellen” und dabei überwiegend kommerziellen Diensten und kollektiver, nicht auf Gewinn orientierter Organisierung.

Der soziale Aspekt der spontanen Begegnung und des zufälligen Kennenlernens wie beim Trampen oder Abhängens in sozialen Zentren, der früher alternativlos war und heute scheinbar „veraltet“, den kann keine Internetplattform und keine Technik ersetzen. Es lässt sich schon festhalten, dass Initiativen wie der Schwarzmarkt in seiner Gründungszeit viele Ideen, die heute etabliert sind oder technisch einfacher umzusetzen sind, vorgedacht oder auch initiiert haben – ein Infocentrum als Internetbörse ohne Internet knapp 20 Jahre vor dessen Entstehung.

Strukturen, staatliche Angriffe und Gegenöffentlichkeit

Nicht nur in der Anfangszeit, in der gesamten Geschichte des Infoladens wurde wenig Wert auf die Dokumentation der alltäglichen Arbeit gelegt oder es wurde bewusst darauf verzichtet. Konflikte und Zerwürfnisse erschweren ebenfalls einen Rückblick zu schreiben und gemachte Erfahrungen einzuordnen.

Es gab schon von Anfang an ein Archiv, vor allem über öffentliche Flugblätter und Texte, die im Laden landeten oder dort vertrieben wurden. Dies wurde in den 80er Jahren ein Gründungsbestand des “Archiv der sozialen Bewegungen”, erst in der Thadenstraße, jetzt in der Roten Flora. Aber interne Treffen und Überlegungen und Strukturen wurden und werden auch aus guten Gründen meist nicht aufgezeichnet.

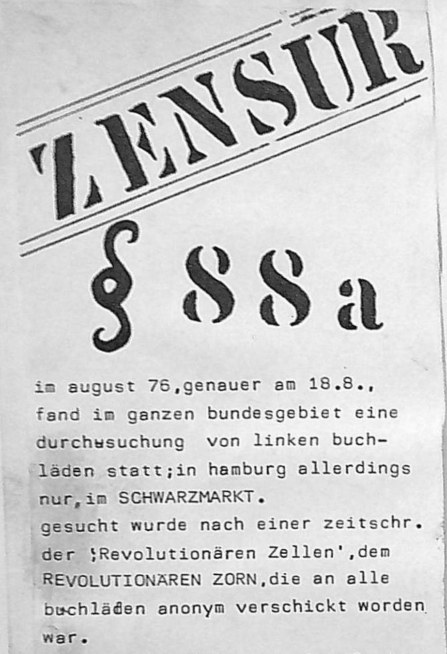

Die aktive Vermeidung der Dokumentation einiger Aktivitäten hat vor allem den Hintergrund, dass Texte militanter Gruppen ebenso wie staatliche Repression von Anfang an ein prägendes Thema waren. Es gab zahlreiche Hausdurchsuchungen, Razzien und Anzeigen im Laufe der Jahre, vor allem am Anfang im Kontext der massiven Angriffe gegen linke Strukturen im “Deutschen Herbst” 1977 aber auch regelmäßig in den 80ern und 90ern. Es wurden Zeitungsausgaben und Texte beschlagnahmt, aber auch alltägliche Listen, Bücherbestelllisten oder interne Verwaltungsdokumente. Es gab vor allem Verfahren nach §88a und §129a, also wegen “Verunglimpfung des Staates” und “Werben für eine kriminelle oder terroristische Vereinigung”, … Unseres Wissens war das lästig, aber es gab wohl keine Verurteilungen oder (Haft)strafen.

Um finanziell durchzukommen und die Miete, (Festnetz)Telefon und Abos zu finanzieren gab es den Aufruf an politische Gruppen, das Geld zu organisieren und es wurde auch einfach zusammengeschmissen, was da war, also Geld aus Gelegenheitsjobs oder anderen Beschaffungsaktionen.

Das Thema “Gegenöffentlichkeit” war von Beginn an ein zentrales Anliegen im Schwarzmarkt, wie auch in der radikalen Linken allgemein. Es gab viele Zeitungsprojekte, die im Infoladen vertrieben wurden und in deutlich geringerem Umfang noch werden. Dabei gab es meist eine enge Arbeitsteilung zwischen Medienkollektiven (Produktion) und Infoläden (Logistik/Distribution), die sich gegenseitig brauchten, um ihre Aufgaben als Infrastruktur einer autonomen Linken erfüllen zu können. Der Infoladen hatte verschiedene Schwerpunkte über die Zeit und es gab auch immer mal Konflikte mit anderen Gruppen oder auch innerhalb des Ladens Streit und Trennung über verschiedene Themen, der Laden vertritt aber auch heute noch im wesentlichen autonome und machtkritische Standpunkte.

“illegalität ist ein wesentlicher bestandteil autonomer politik, denn welche das system bewußt bekämpfen, sind früher oder später vogelfrei.”

(aus einem Interview mit Leuten der “radikal”, ca. 1989)

Material von Parteien legen wir nicht aus und auch nicht von linken Sekten oder autoritären Strömungen. Manch ein Text oder eine Zeitung wurde auch nicht (mehr) ausgelegt, so die “Knipselkrant” und “radikal brechen” in den 80ern wegen menschenverachtender Positionen oder die “bahamas” Anfang der 2000er wegen ihrer antifeminstischen und kriegsverherrlichenden Haltung.

Es gab und gibt immer mal Stellungnahmen des Schwarzmarkt zu inhaltlichen Themen, dies war aber oft auch ein „Kraftakt“ zu brennenden Themen, zu denen wir uns mehr oder weniger verhalten mussten. Dies war und ist so, da es sich nicht um eine thematisch inhaltlich arbeitende Gruppe handelt, sondern um einen loseren Zusammenhang, der sich vor allem auf Organisatorisches und Infrastruktur beschränkt. Vielleicht ist dies auch ein Fehler, aber dazu gab und gibt es verschiedene Meinungen und Positionen.

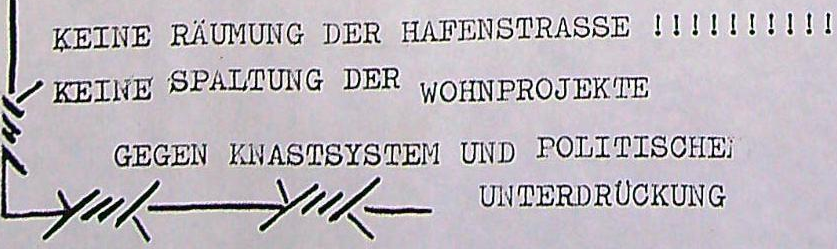

Autonome, der Chaos Computer Club und der Volkszählungsboykott

Mit der Entwicklung der autonomen Bewegung und den Jugendrevolten Anfang der 80er entstanden neue Infoläden in vielen Städten. Auch der Schwarzmarkt bewegte sich aus der Alternativ- und Spontiszene mit ihren weitreichenden Vorstellungen weg hin zu einer neuen Generation Autonomer mit Straßenmilitanz, Politik der ersten Person, den Hausbesetzungen und Bewegungen rund um die Hamburger Hafenstraße und gegen Volkszählung und Überwachungstechnologie.

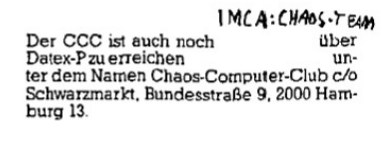

Die Gründer des Chaos Computer Club (CCC) trafen sich Anfang der 80er über Jahre regelmäßig im Infoladen Schwarzmarkt und nutzten diesen als Treffpunkt und „Hackspace“, also zum Technik-Basteln, ohne ihn so zu nennen. Vermutlich war der Schwarzmarkt damit einer der ersten öffentlichen Hackspaces in Deutschland (Wohnzimmer von Hackern wurden ebenfalls gerne genutzt). Heute, fast 50 Jahre später haben sich viele solcher Orte entwickeln können, die miteinander vernetzt sind und mehr oder weniger stark die politische Grundidee eines offenen Raumes mit Material, Kommunikationsmöglichkeiten und wenig Beschränkungen der kreativen Freiheit umsetzen.

Der Schwarzmarkt war bei den Kampagnen gegen die Volkszählungen 1983 und 1987 ein zentrales Material-Verteilungslager und Anlaufstelle für Hamburg und damit sehr aktiv an der Kampagne beteiligt. Vor allem von Anarchist*innen wurde 1983 ein Boykott dieser Zählung angestoßen, der schnell breite Kreise zog, auch die Grünen und viele andere sammelten gegen die Volkszählung. Die Volkszählung wurde 1983 verhindert und dabei das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Meilenstein des Datenschutzes durchgesetzt. Einige Jahre später, 1986 gab es einen weiteren Anlauf zu einer Volkszählung, der Infoladen Schwarzmarkt war wieder an bundesweiten Treffen zum Volkszählungsboykott beteiligt. Diesmal wurde vom Staat eine millionenschwere mediale Akzeptanzkampagne zur Volkszählung aufgefahren und die Zählung durchgeführt, wenn auch mit Hindernissen wie fehlenden oder vertauschten Fragebögen.

Umzüge

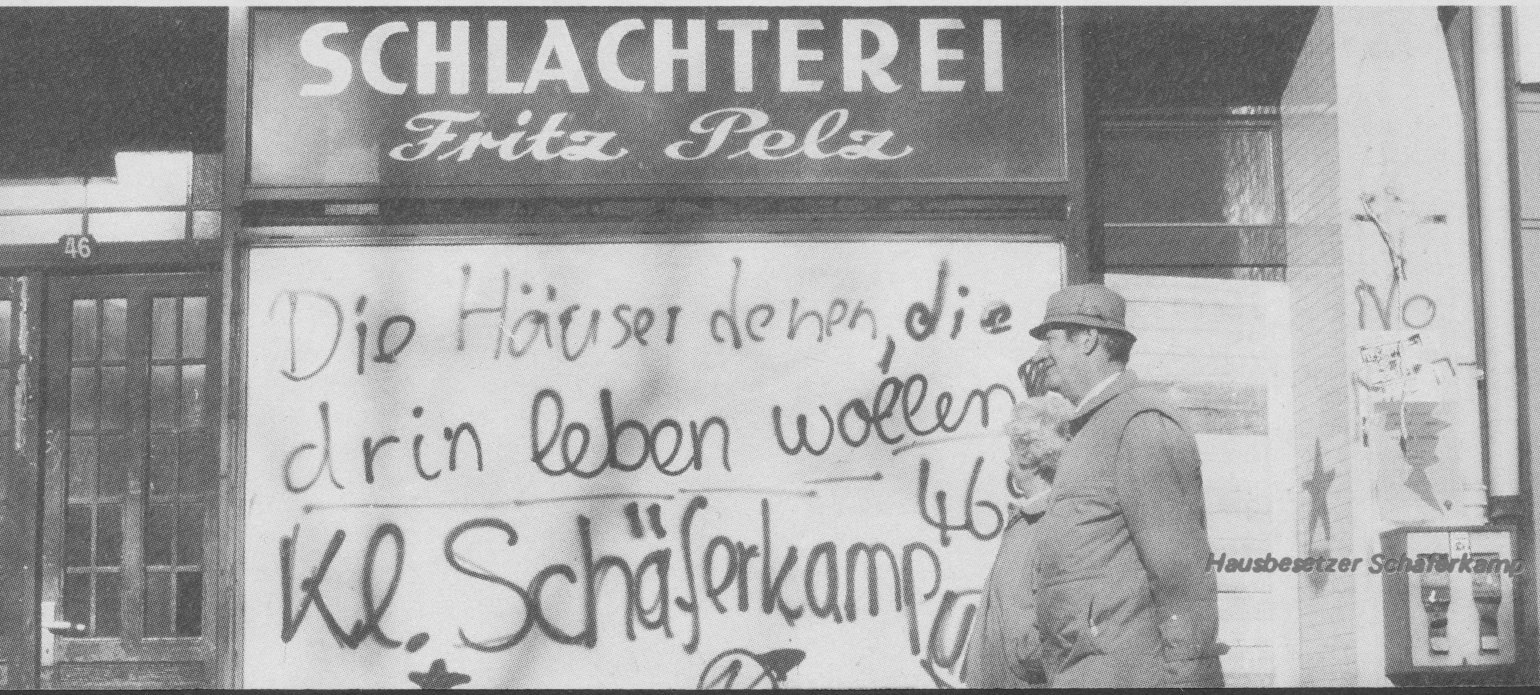

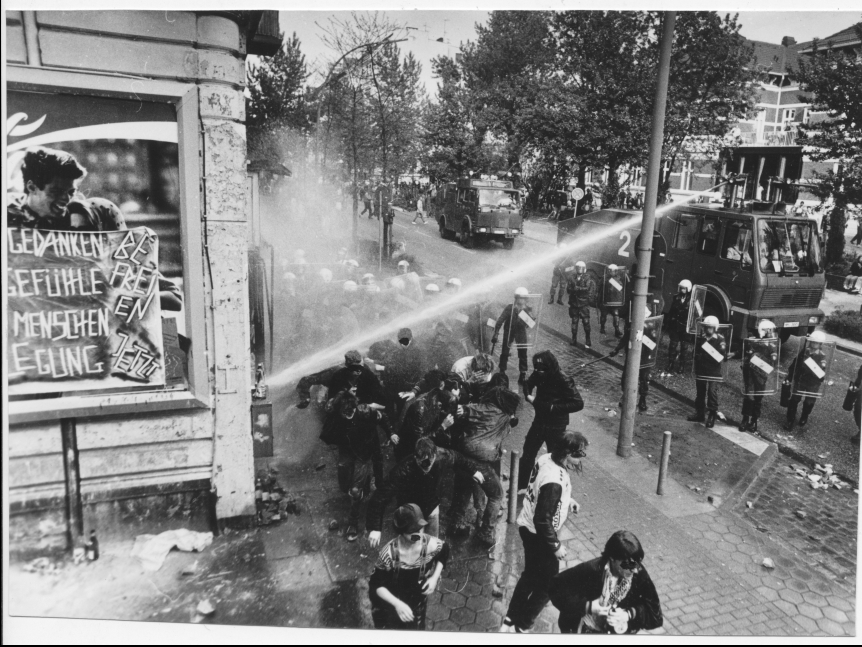

1987 begannen im Herbst die “Barrikadentage” in der Hamburger Hafenstraße, der Konflikt des Senats mit der linksradikalen Szene spitzte sich zu. In dieser Zeit zog der Schwarzmarkt aus dem Univiertel an den Paulinenplatz nach St.Pauli um, auch aus dem Grund, näher an der wichtigsten politischen Bewegung der Zeit in der Hafenstraße zu sein. Es gab auch Redebeiträge auf Hafenstraßen-Demos, auf der sich der Schwarzmarkt solidarisierte und enge Kontakte zwischen den Projekten. Der Laden am Paulinenplatz wurde 1992 vom Eigentümer aus politischen Gründen gekündigt, so dass sich nach neuen Räumen umgeschaut werden musste. Das Hausprojekt “Kleiner Schäferkamp 46” mit Vorderhaus und Hinterhaus war gerade legalisiert worden und eines der beiden Ladenlokale im Erdgeschoss wurde für den Schwarzmarkt umgebaut und im August bezogen. Hier befindet sich der Infoladen Schwarzmarkt seitdem, also den größeren Teil seiner Geschichte.

Auseinandersetzungen um das Hausprojekt „Kleiner Schäferkamp 46“ zur Anfangszeit Ende der 80er/Anfang der 90er.

Die 90er Jahre im Kleinen Schäferkamp

Im Kleinen Schäferkamp wurde auch ein FrauenLesben-Raum mit eingeplant und eingerichtet, der bis Mitte der 2010er als “FLTI- FrauenLesben-Trans-Inter Raum” bestand, aber irgendwann nicht mehr aktiv betreut oder weiterentwickelt wurde. Spätere Versuche, den Raum zu reaktivieren, scheiterten an Interesse / Kapazitäten, so dass er Ende der 2010er aufgelöst wurde.

In den 90ern und 2000ern gab es auch einen FrauenLesben, später FLTI Tag, an dem der Laden ohne CIS-Männer stattfand. Dies würde auch weiterhin vom aktuellen Ladenkollektiv begrüßt werden, sollte eine Gruppe Interesse an einem Neustart haben.

Das Thema Antifaschismus wurde ab Mitte der 80er größer und rückte seit Mitte der 90er immer stärker als wichtiges Arbeitsfeld für den Schwarzmarkt vor. Anfang der 2000er war es noch so, dass große Teile der autonomen Antifa Politik in Hamburg auch über den Schwarzmarkt liefen. Sowohl im Archiv als auch in den Publikationen hat das Thema Antifaschismus einen zentralen Platz. Es gab auch mehr als ein Jahrzehnt einen festen “Antifa-Jugend-Tag” im Schwarzmarkt.

Einige wenige Männer aus dem Umfeld des „Männer-Café Döse“ im Hamburger Schanzenviertel entschlossen sich 1993 auf den “libertären Tagen” in Frankfurt dazu, ein „profeministisches Männer-Medien-Archiv“ innerhalb des „Infoladen Schwarzmarkt“ ins Leben zu rufen und eine fortlaufend erscheinende Zeitschrift herauszubringen, den “Männerrundbrief”. Das Projekt im Schwarzmarkt bestand bis 1997, dann löste es sich auf.

Die “Infogruppe Nadir” baute Mitte der 90er Jahre eine Internetpräsenz auf und wirkte mindestens zu Beginn auch im Schwarzmarkt. Das Projekt gibt es noch heute, allerdings dem Wandel der Zeit geschuldet in einer anderen als der damals angedachten Form. (https://nadir.org ) Ursprünglich hatte Nadir einen Bereich für Aktuelles, Initiativbeschreibungen und digitale Periodika vorgesehen, diese statischen Webseiten wurden aber Anfang der 2000er von indymedia als interaktive Webseite und zahlreichen relativ einfach zu erstellenden Blogs abgelöst. Nadir hat für die technischen Entwicklungen innerhalb der autonomen Linken wichtige Impulse gesetzt.

In einem Interview im Buch “20 Jahre Radikal” beschreibt eine Person aus dem Schwarzmarkt die Zusammensetzung des Ladens 1996 folgendermaßen:

“Es gibt ein wöchentliches Plenum, und da geht es viel um Technix, was bestellt und geregelt werden muß usw., aber es gibt auch inhaltliche Diskussionen, früher haben wir sogar selbst Papiere verfaßt, in denen wir in bestimmten Diskussionen Stellung bezogen haben. In unseren Diskussionen war es schon eine Frage, ob wir überhaupt eine politische Gruppe sind und uns gemeinsam verhalten können. Das ist inzwischen auseinandergerückt, die einzelnen machen die Tage im Laden, und die Tagesgruppen gehören auch enger zusammen, aber das Gesamttreffen ist ein reines Techniktreffen. Außerdem wird der Frauentag von einer eigenen Frauengruppe gestaltet, die zum Plenum nur delegiert. Genauso wie die Antifa-Jugendfront einen Tag gestaltet und mit Delegierten auf dem Plenum sitzt.”

Weiter wird in dem Text beschrieben:

“Finn: Wieso haben die Durchsuchungen eigentlich abgenommen in den letzten Jahren?

Ella: Wahrscheinlich, weil die Infoladen nicht mehr die Bedeutung haben. Zur 91er-Razzia gab’s ja z.B. Artikel in der Welt >Autonome trommeln über Infoläden zur Gewalt< oder so, da waren sie ja auch noch eine wichtige bundesweite Struktur, Knotenpunkte in den Städten. Viele Läden haben sich aber aufgelöst, und wir sind in Hamburg auch nicht mehr der Punkt, an dem alle Informationen und Austausch zusammenlaufen. Vielleicht finden die uns nicht mehr so wichtig …”

(Anmerkung: Die Daten sind ungenau, aber so im Buch “20 Jahre Radikal” veröffentlicht)

Die 2000er Jahre

Anfang der 2000er Jahre wurde das Thema “Globalisierung” in Teilen der radikalen Linken wichtig. Im Jahr 2003 wurde im Infoladen Schwarzmarkt ein „peoples global action Infopunkt“ eingerichtet. Dieser bestand aus einem kleinen Regal mit Informationen verschiedener globaler Bewegungen aus dem Graswurzelbereich, anarchistischer und nicht-parteigebundener Gruppen. Die Idee war es, das Netzwerk konfrontativer globaler Kämpfe lokal zu verankern und durch monatliche öffentlicheTreffen ansprechbar zu sein und den Prozess des „think global, act local“ besser rückzukoppeln auf die lokale Basis. Die Resonanz war über die Jahre immer bescheiden, weder wurde die Hoffnung erfüllt, die recht eurozentristischen, Stadtteilpolitik- und antifageprägten Autonomen für globale Themen zu gewinnen, noch wurden über einzelne kleine Veranstaltungen hinaus globale Gäste für lokale Veranstaltungen gewonnen. Die Ladenleute reagierten auf die Initiative des Infopunktes positiv, aber relativ passiv. Sie hatten überwiegend andere Themen.

Eine Hochphase der Infoladen-Nutzung gab es noch einmal zum G8 Gipfel in Heiligendamm 2007, in der Vorbereitung und während der Proteste zum ASEM-Gipfel in Hamburg. Persönliche digitale Geräte waren noch kaum verbreitet und soziale Medien gab es nicht außer Indymedia. Daher wurde das Internetterminal im Schwarzmarkt gut genutzt und auch der Kopierer. In diesem Zeitraum war der Infoladen überwiegend deutlich länger und öfter offen, diente als eine Basis zur Vorbereitung von Demos und Aktionen, zum Kopieren, online Arbeiten und Treffen neben der Roten Flora und einigen anderen Orten, die plötzlich auch durch internationale Gäste deutlich stärker genutzt wurden. Hier spielte der Infoladen seine Stärke als verlässliche Infrastruktur aus. Sobald die Bewegung nachließ, wurde es auch wieder ruhiger um den Laden.

Anfang der 2010ern gab es einen starken Konflikt und Bruch mit einer Gruppe, die den Laden lange als Treffpunkt nutzte und bei einer Öffentlichmachung sexualisierter Gewalt die Täterposition aktiv stützte und bei uns im Laden Texte verschwinden ließ und andere ohne Absprache auslegte. (siehe Broschüre “Über den Umgang…” auf unserer Homepage). Die Auseinandersetzung, in deren Verlauf wir auch selbst (kurz) schriftlich Stellung bezogen und uns bemühten, dem Thema auch mehr Raum im Laden zu geben hatte auch persönliche Konsequenzen, die Brüche zogen sich quer durch die autonome radikale Linke Hamburgs und darüber hinaus und betrafen nicht nur diese eine Gruppe.

Gründung anderer Infoläden

Im Laufe der 80er gründeten sich im deutschsprachigen Raum zahlreiche Infoläden in so gut wie allen größeren Städten und teilweise auch in der Provinz. Nach dem Mauerfall 1989 kamen auch Projekte im Osten dazu, so dass der Austausch zwischen den Infoläden auf den überregionalen Treffen auch recht bald die ehemalige DDR einschloss. Die Infoläden bemühten sich um eine Vernetzung untereinander, auch über Teilbereiche hinweg (z.B. Anti-AKW, Feminismus und Antifa) und waren auch autonomer Lebenszusammenhang. Ziele waren neben der Förderung gemeinsamer Diskussion in den zahlreichen verschiedenen linksradikalen und autonomen Gruppen auch der Aufbau einer eigenen Informationsstruktur durch Zeitungen, Archive und Karteikästen, dem analogen Vorläufer der Datenbank im Internet, um möglichst unabhängig von kommerziellen Medien zu sein. Zur Gründung des auch heute noch bestehenden Buchladens “Schwarze Risse” in Berlin:

“Anfang 1982 bin ich beim damaligen Buchladen “Freunde der Erde” eingestiegen, der hauptsächlich Literatur zum Thema Umweltzerstörung und Ökologie vertrieb, dazu auch selbst Bücher herausgab und dessen Mitglieder in der Anti-AKW-Bewegung aktiv waren. Anfang 1984 änderte sich unsere personelle Zusammensetzung. Wir machten zu zweit weiter und änderten den Namen in “Schwarze Risse”, weil wir über die zweifellos wichtigen Fragen politischer Ökologie hinaus einen linksradikalen Buchladen, der sich politisch im Spektrum der Autonomen verortete, betreiben wollten. Selbst nicht “nur” Bücher anzubieten und zu verkaufen, sondern auch selbst zu machen und zu publizieren, war uns von Anfang an wichtig. Allerdings gelang das aus Kapazitätsgründen zu Beginn kaum.”

Der Infoladen Kornstraße in Hannover schreibt zu seiner Gründung 1986:

„Hier in der Region Hannover und Umgebung müssen mehr und bessere Möglichkeiten geschaffen werden, Informationen auszutauschen und zu diskutieren. Wir müssen, immer wieder, lernen, voneinanderzu lernen. Insofern sehen wir in der Existenz unseres Ladens ein Stück Organisationsarbeit für das Zustandekommen eines revolutionären Diskussionszusammenhangs.“

Der Infoladen Anschlag im AJZ Bielefeld, gegründet 1982, ist einer der ältesten und über die Zeit auch gut vernetzten und präsenten Infoläden in der BRD. Im Buch zu 30 Jahre AJZ Bielefeld heißt

es:

“Der Infoladen hat in erster Linie die Aufgabe, linksradikale, herrschaftskritische Meinungen und Medien zu verbreiten, die mensch sonst niergendwo in Bielefeld (mit Ausnahmen) bekommen kann. Aus diesem Grundverständnis leitet sich auch die Politik des Ladens ab, wobei noch zwischen den einzelnen, im Anschlag aktiven Gruppen unterschieden werden muss. Grundsätzlich lässt sich aber ein Wille zu gesellschaftlicher Veränderung anführen, der sich u.a. im Eintreten gegen Rassismus, Faschismus, Sexismus und andere Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen zeigt.”

…wir begannen also mal wieder mit Selbstkritik

Die BILT (bundesweite Infoladen Treffen) wurden vom Schwarzmarkt regelmäßige mitgestaltet, bis sie Anfang der 2000er einschliefen. Diese Treffen waren wichtig zum Informations- und Erfahrungsaustausch, wurden aber immer auch selbstkritisch als unzureichend betrachtet. Die Beteiligung war unausgeglichen und nicht repräsentativ für die Regionen, es gab immer auch Läden aus Metropolen mit ganz anderen Themen und Problemen als Läden in Kleinstädten.

“Es kam der Vorschlag, beim Selbstverständnis der Läden anzufangen. Dagegen gabs Einwände, weil das auch die einzelnen Läden nicht diskutiert haben. Es soll lieber darüber geredet werden, was wir zusammen machen können. Dann doch wieder, wo ist die gemeinsame Bestimmung und auch, welche Rolle haben die Läden vor Ort. Es kam der Vorschlag, lieber an praktischen Sachen zu diskutieren und darüber Gemeinsamkeiten zu erarbeiten weil das theoretische diskutieren am Selbstverständnis immer so im luftleeren Raum hängt.”

(aus den Protokollen eines der bundesweiten Infoladen-Treffen Ende der 80er)

Es wurde aber auch viel konkret entwickelt und im Vergleich zu anderen autonomen Strukturen in starker Kontinuität gedacht. Die größten dieser Treffen scheint es Anfang der 90er gegeben zu haben, zumindest gab es auch in dieser Zeit viele Neugründungen und diverse Treffen.

“Information alleine ist nicht Widerstand. Diese Ansicht führt zur Bildung eines Wasserkopfes. Information ist jedoch wichtig und notwendig für Widerstand. Die lL (Infoläden) sind nicht die Zentren des Widerstandes. Die IL sind Teil einer Struktur und haben die Aufgabe, durch Informationsaustausch eine bessere Koordination zu ermöglichen.Normalerweise gehen von den IL kaum Aktionen aus. Der Informationsaustausch ist die Grundlage einer gemeinsamen Organisierung.”

(aus den Protokollen eines der bundesweiten Infoladen-Treffen Ende der 80er)

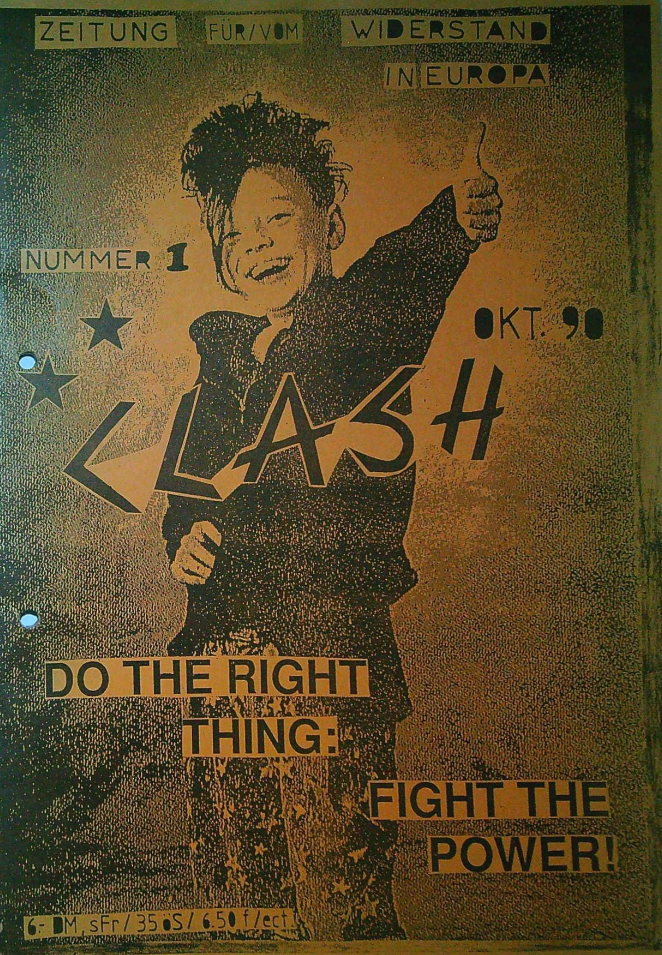

Es gab auch Internationale Infoladentreffen und einige Jahre lang eine Zeitung, die “Clash”, welche aus dem Treffen hervorging und Europaweit vertrieben wurde und in verschiedene Sprachen jeweils übersetzt wurde.

Die Zeitung wurde direkt stark kriminalisiert und konnte nur verdeckt vertrieben werden. Die internationalen Treffen fanden mit einzelnen beteiligten Projekten über Jahre hinweg kontinuierlich statt und waren ein wichtiger Bestandteil der Vernetzung und des Austausches von Infoläden aus mehreren Ländern, der Schwarzmarkt hatte dort eine aktive Rolle eingenommen.

Es gab noch ein paar Versuche in den 2010ern zumindest norddeutschlandweit Treffen zu reaktivieren, aber diese kamen kaum über einen kurzen Austausch zu den meist desolaten Situationen der Läden hinaus. Zur Zeit gibt es nur vereinzelte Kontakte aber keinen organisierten Rahmen mehr.

Ausblick

Es lässt sich feststellen, dass vor allem jüngere Generationen den Infoladen nicht als Infrastruktur wahrnehmen und das auch schon seit vielen Jahren. Es gab eine Phase Anfang der 2000er, da wurde auf “das Internet” verwiesen, wo doch alles zu finden sei. Termine, Texte, Infos – alles findet sich irgendwo im Internet. Der Kopierer wird seltener genutzt, weil spätestens seit der Corona-Pandemie alles nur noch digital gelesen und verbreitet wird. Das Internetterminal wurde irgendwann Mitte der 2000er entsorgt, obwohl es eine Diskussion gab, ob es nicht gut wäre einen Laptop mit TOR-Zugang zur öffentlichen Recherche und zum Schreiben etc. als Angebot im Laden zu haben.

Selbst Poster werden seltener über den Infoladen verteilt, wohl auch weil die Öffnungszeiten selten (drei Tage die Woche) und auch schonmal unzuverlässig sind, da wir weil wir nicht so viele im Ladenkollektiv sind bei Ausfall immer mal geschlossen blieben. Inhalt und Aussehen des Infoladens verändert sich über Monate und Jahre kaum. Die Sinnfrage im Ladenkollektiv wird alle paar Jahre gestellt, es kommen und gehen Leute und wenige bleiben länger. Da wir nicht so viele Leute im Kollektiv sind, muss bei Ausfall der Laden immer mal wieder geschlossen bleiben.

Aber: Es ist klar, dass manche Dinge heute anders laufen und Termine vor allem digital verbreitet werden. Es ist aber auch klar geworden, spätestens seit der Abschaltung von linksunten.indymedia und anderen Internet-Projekten, dass es nicht “alles immer” online und digital gibt und geben wird. Und auch, dass es nicht immer sinnvoll und wünschenswert ist, seine digitalen Spuren beim Nachlesen und Diskutieren von Inhalten und Aktivitäten zu hinterlassen. Digitale Medien sind flüchtig, keine größere (politische) Struktur käme auf die Idee, vollständig auf Print zu verzichten.

Auch das gemeinschaftliche Nutzen von Räumen und Werkzeugen und das Lagern von Material, welches in in privaten Räumen nicht sinnvoll ist, das gemeinsame Treffen und sich kennenlernen und organsieren gewinnt an Stellenwert gerade in Krisenzeiten wie den heutigen. Es macht einen Unterschied, ob wir kommerzielle Dienste nutzen müssen oder eigene solidarische Strukturen aufbauen, um beispielsweise Alltagskosten senken zu können.

Neugründungen wie der Infoladen Wilhelmsburg (gegründet 2007) oder das Tesch (gegründet 2020) oder das Incito (gegründet 2021) in Hamburg sind erfolgreich und laufen relativ gut als politische Orte, meist verknüpft mit Stadtteilbezug, Küche und regelmäßigen Veranstaltungen. Selbst Bücherverkauf und Posterverteilung sind nicht aus der Zeit gefallen – die Anspruchshaltung an Verfügbarkeit und Zugänglichkeit sind nur größer, als wir im Schwarzmarkt es (nebenbei) erfüllen können.

Es gab und gibt immer auch Diskussionen ob der Ort gewechselt werden sollte, weil die Schanze nicht mehr Zentrum der linken Szene ist. Es gab Überlegungen den Infoladen in die Roten Flora oder ins Gängeviertel zu verlegen, da dort mehr Laufkundschaft zu erwarten wäre, z.B. bei Konzerten oder Kongressen. Dagegen spricht aber, dass der Laden dann einseitiger und abhängig von der politischen Ausrichtung dieser Zentren wäre. Räume an verschiedenen Orten ermöglichen auch eine Stärke, z.B. bei Großereignissen mehrere Anlaufpunkte bieten zu können. Außerdem ist die Anbindung an ein Hausprojekt, wie es im Kleinen Schäferkamp läuft, welches die Räume relativ günstig und sicher zur Verfügung stellt eine gute Ausgangslage. Wie in Wilhelmsburg zu sehen ist, entstehen günstige Räume in den letzten zwanzig Jahren eher nicht, so dass ein Umzug das Risiko hoher Kosten mit sich bringen würde, die wir realistischerweise kaum stemmen können.

Für kleinere Gruppentreffen, als Büro oder für Sprechstunden ist der Laden gut geeignet. Vielleicht sollten wir dies stärker nach außen tragen, um eine bessere Auslastung des Ortes zu ermöglichen. Neben einer Sitzecke in einem gemütlichen Raum gibt es eine Toilette und Kaffeeküche sowie weiterhin anonyme Postfächer für Gruppen und ein bisschen Bürozeug. Die Schanze hat sich massiv verändert. Die Nachbarschaft ist außer Einzelne in ein paar ehemals besetzten Häusern kaum noch für linke Politik oder kollektive Strukturen zu interessieren. Und es gibt Orte, die flexibler nutzbar sind wie das Centro Sociale, in dem auch Aktivitäten wie Parties oder mittelgroße Diskussionsveranstaltungen möglich sind.

Es gibt bei aller Selbstkritik immer auch neue Initiativen, die den Laden mitnutzen, z.B. gerade aktuell mit der Bezahlkarte für Refugees, die bei uns getauscht werden kann.

Als der Laden neu gegründet wurde, gab es auch gleich Krisen, finanziell, organisatorisch und dennoch konnte sich die Idee halten, beispielsweise über praktische alltägliche Organisierungsfragen, wie der Mitfahrzentrale oder den Infos zu sozialen Themen, Menschen aus der immer stärker werdenden Isolierung holen. Das wäre heute auch ähnlich denkbar, wenn wir gesellschaftlicher denken und weniger im “einfach weiter machen”. Auch eine Gegenökonomie wäre sicher für viele Menschen wieder denkbarer, weil es einfach wachsende soziale Ungleichheiten gibt. “Unser Netz hat Knoten”, wie zu Beginn dieses Textes im Rückblick formuliert ist eine aktuelle Forderung an Organisierung und Austausch, die eben nicht in autoritäre Muster verfällt, wie an vielen Stellen im deutschsprachigen Raum zu beobachten, sondern Verbindlichkeit zusammendenkt mit Basisorganisierung und Autonomie.

Wir sehen uns im Laden!

Das Schwarzmarkt-Plenum im Juli 2025